Chemin de Stevenson

L’appellation « Chemin de Stevenson » ou « GR70 » désigne la randonnée itinérante qui reprend le parcours réalisé par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson en 1878 depuis Le Monastier sur Gazeille jusqu’à Saint du Gard. (La Fédération Française de Randonnée pédestre répertorie, balise, décrit dans des topo-guides ce qu’elle a dénommé « chemins de grande randonnée »).

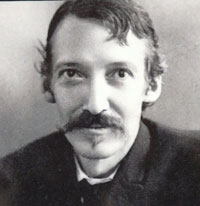

Robert Louis Stevenson

Stevenson était âgé de 28 ans en 1878 lorsqu’il séjourne au Monastier sur Gazeille, puis entreprend de traverser les montagnes du Velay et du Gévaudan à pied pour rejoindre le pays Camisard, accompagné seulement d’une ânesse baptisée Modestine. Il déclare dans son journal de route en Cévennes qu’il a « recherché l’aventure toute sa vie. » A cette époque, bien que dépendant financièrement de ses parents, il refuse de suivre la voie que ceux-ci souhaitaient pour lui et il suit ses propres inspirations, n’ayant pas peur de l’imprévu, désirant par dessus tout devenir écrivain. Il voue une certaine admiration pour les camisards et dépeint leur résistance en Cévennes avec une touche de romantisme et d’idéalisme. Plus tard, l’écrivain Stevenson connaît un certain succès avec son roman « l’Ile au trésor » et la nouvelle « L’étrange cas du docteur Jekyll et M. Hyde », il finira sa vie aux iles Samoa dans l’océan Pacifique.

En 1879, Stevenson publia un livre intitulé « Traversée des Cévennes avec un âne » dans lequel il raconte son périple en compagnie de son ânesse baptisée « Modestine » à travers le Velay, le Gévaudan, les Cévennes, le pays camisard.

Vous trouverez la description de cet itinéraire sur carte avec les distances, altitudes et étapes sur notre page Itinéraire du chemin de Stevenson.

Le succès du chemin de Stevenson provient en partie du fait qu’il est accessible à un large public et aussi à la beauté et la variété de ses paysages. De plus, le projet de marcher sur le chemin de Stevenson peut amener le marcheur à découvrir un auteur, ou à le relire d’une façon différente en partageant un peu de son histoire, en se laissant toucher par sa pensée, par sa sensibilité à l’égard des camisards et de l’histoire des Cévennes.

Le cheminement de Stevenson entre le Monastier sur Gazeille et Saint Jean du Gard, dans son itinéraire, les aléas de son parcours, son style (accompagné d’une ânesse, bivouac, équipement), sa façon de prendre des notes et de faire des croquis, est un peu à l’image de son auteur qui a vécu un peu hors du temps, sans avoir de grosses préoccupation matérielle, l’esprit bohème, teinté de romantisme. Cet itinéraire pédestre n’a rien d’un parcours sportif comme les anglais contemporains de Stevenson en réalisaient dans les Alpes, à la conquête des sommets les plus abruptes (Whymper au Cervin en 1865, au Chimborazo en 1880). Le chemin de Stevenson, aujourd’hui encore plus qu’en 1878, est une invitation à s’extraire de la vie chronométrée, formatée, normée, bétonnée, etc., qui est celle de la plupart d’entre nous dans la société d’aujourd’hui. Il importe, peut-être, de respecter cet itinéraire comme un lieu de rencontre avec la nature, un territoire et ses habitants, comme une source d’inspiration, plutôt que de tenter d’en faire un produit de consommation tellement bien ficelé, aseptisé, conforme à des normes, qu’il en perdrait son essence et son âme.

De nombreuses personnes ayant lu le livre de Stevenson aimeraient en savoir un plus concernant ce qu’elles pourraient observer ou visiter sur le chemin de Stevenson, car son auteur n’a pas beaucoup décrit le patrimoine qu’il a croisé sur sa route. Il est vrai que son but n’était pas de faire un guide touristique, ni un topo-guide des Cévennes !

Les temps ont changés depuis 1878. Le chemin de Stevenson est maintenant inscrit au patrimoine européen et le parc national des Cévennes est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. La traversée des Cévennes à pied est un enchantement pour qui aime ce genre d’exercice. La nature y est remarquablement préservée, mais aussi l’habitat traditionnel, les villages, les traces de la vie des siècles passés pour ce que fut cette civilisation des gens de montagne. Aussi, la traversée des Cévennes n’est pas à considérer comme un acte sportif, mais plutôt comme un bain de nature, de culture et d’histoire.

C’est donc pour répondre à la demande des futurs visiteurs du chemin qui nous sollicitent, toujours plus nombreux (Merci de votre confiance), que nous allons apporter un aperçu de ce qu’est le chemin de Stevenson, du point de vue de son patrimoine naturel et architectural.

Avec le chemin de Stevenson, nous allons traverser trois régions dont les paysages sont assez différents : Le Velay, Le Gévaudan et les Cévennes. Avant de présenter chacune de ces régions, arrêtons nous quelques instants sur la formation et la transformation des paysages. Après cela, vous ne les regarderez plus jamais de la même manière. Les principaux facteurs de formation et transformation des paysages sont : la formation des montagnes (orogénèse), le climat, l’activité humaine.

Les paysages de ces régions ont été soulevées, modelées, érodées depuis 500 millions d’années jusqu’à nos jours par les grands mouvements géologiques à l’origine de la dérive des continents à la surface de notre planète et puis au cours des 20 derniers siècles, les hommes ont fait reculer les forêts, ont défrichés pour étendre les pâturages et les cultures, ont creusés des chemins et des routes, construits des villages et des ponts …

Troisième facteur qui influence fortement les paysages, c’est le climat qui conditionne la végétation et les différentes formes d’érosion. Du nord au sud du chemin de Stevenson, le climat est assez différent. En Velay, Gévaudan et dans les montagnes des Cévennes, le climat est de type montagnard, continental. Les hivers amènent la neige et la burle forme des congères quand les masses d’air froids descendent du nord de l’Europe. Les courants océaniques humides se font sentir aussi sur la façade ouest des massifs alors que le sud des massifs cévenols est sous l’influence d’un climat de plus en plus méditerranéen à mesure que l’on descend vers le Gard. L’automne, quand les masses d’air humide qui remontent de méditerranée rencontre de l’air plus froid sur les montagnes, d’énorme quantité d’eau peuvent se déverser sur les massifs des Cévennes et jusque dans le sud Velay, ce sont les épisodes cévenols.

Lorsque Stevenson a réalisé ce qu’il a appelé son excursion en Cévennes, en septembre 1878, le climat était plus froid qu’aujourd’hui. En effet la période climatique qui fut appelé « le petit âge glaciaire » venait de prendre fin vers 1850. Dans les Alpes à cette époque (entre 1600 et 1850) les glaciers avaient gagné du terrain dans les vallées et parfois envahis les champs cultivés à tel point que les habitants de Chamonix avaient demandé à l’évêque d’Annecy de venir faire des processions dans les champs pour calmer, pensaient-ils, la colère divine.

Les régions traversées par le chemin de Stevenson : Velay, Gévaudan, Cévennes.

Le Velay est une ancienne province qui aujourd’hui fait partie du département de la Haute-Loire. La ville bien connue du Velay est évidemment Le Puy en Velay avec sa célèbre chapelle d’Aiguilhe perchée sur un piton rocheux, sa basilique, son cloître et sa vieille ville ou s’anime chaque année sa fête médiéval du roi de l’oiseau. La Haute Loire est un des départements les moins peuplés de France et en dehors de l’agglomération du Puy en Velay, le voyageur ne verra que de petits villages et hameaux disséminés dans la campagne.

Le secteur du Velay traversé par le chemin de Stevenson présente des paysages différents selon l’altitude et le relief : des plateaux volcaniques cultivés plantés de céréales et de lentilles, des pâturages, des forêts de résineux, et des pentes abruptes dans les gorges de la Loire. Le chemin de Stevenson traverse des villages aux maison trapues et sombres car bâties avec du basalte, qui leur donnent un aspect austère.

Le Gévaudan : Il correspond lui aussi à une ancienne province française qui, à l’établissement des départements, devint la Lozère. Sous l’ancien empire le Gévaudan couvrait la quasi totalité des Cévennes. Le marcheur qui parcours le chemin de Stevenson verra bien le changement de paysage en passant du Velay en Gévaudan, à partir de Langogne. Après les cultures et les forêts de résineux en Velay, il va traverser des pâturages et bois de feuillus ou apparaissent le hêtre le bouleau.

Les Cévennes : Elles forment une chaine de montagnes au sud du massif central et du département de la Lozère jusqu’en bordure du Gard. En 1878, Stevenson avait une idée plutôt approximative de l’étendue des Cévennes qu’il faisait commencer en Velay. Il faut dire que la cartographie n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, les cartes d’état major ne sont apparues qu’entre 1820 et 1850 et il semble que Stevenson n’en possédait pas. Avant cela n’existait que la carte de Cassini, bien imprécise.

Les paysages des Cévennes présentent souvent un relief marqué, presque Alpin, avec des sommets rocailleux couvert de forêts ou de landes à genets et bruyères, des vallées encaissées que les torrents ont creusés dans les roches cristallines. Les Cévennes sont traversées par de très anciennes voies de communication, chemins muletiers et voies de transhumance au long desquels on trouve des villages de caractère, des vestiges de châteaux et de fortifications qui témoignent des guerres du moyen-âge. Les Cévennes ont été inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2011 pour le caractère unique de ses paysages et de sa géographie religieuse, culturelle et littéraire.

Les Villes et villages remarquables sur le chemin de Stevenson

Le Puy en Velay :

Tout le monde le sait, dans sa version historique le chemin de Stevenson commence au village Le Monastier sur Gazeille, cependant de nombreux randonneurs partent du Puy en Velay, ville de départ du célébrissime chemin de Compostelle. Vous ne regretterez pas de musarder quelques heures dans ses ruelles moyenâgeuses, visiter la cathédrale et son cloitre, gravir le piton rocheux sur lequel se trouve la chapelle d’Aiguilhe, visiter le centre d’enseignement de la dentelle et peut-être savourer un plat de lentilles vertes, un verre de liqueur de verveine ou d’hypocras. Le jour de marché est le samedi, place du Plot, vous y trouverez les excellents produits du terroir.

- Hébergement au Puy-En-Velay : La Maison Au Loup, chambres d'hôtes au puy-En-Velay

Coubon

A quelques kilomètre de la ville du Puy, le chemin de Stevenson traverse la Loire à Coubon (comme le faisaient déjà les légions romaines qui transitaient entre Avignon et le Puy) et depuis le pont, vous pourrez voir à droite le clocher en « peigne » de l’église de Coubon qui fut une dépendance de l’abbatiale Saint Chaffre du Monastier, vous remarquerez sur gauche la haute cheminée en brique de l’ancienne filature de la Darne (1910 – 1976) aujourd’hui désaffectée qui a embauché jusqu’à 160 personnes, et sur la hauteur au loin la silhouette massive du château de Bouzols à Arsac qui date du 11ème siècle.

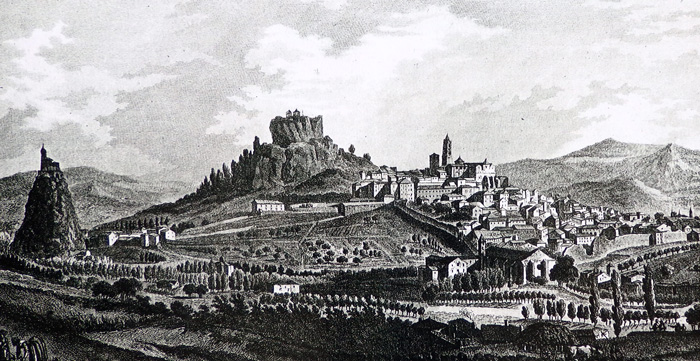

Le Monastier sur Gazeille

C’est au Monastier sur Gazeille que séjourna Stevenson durant 1 mois en septembre 1878. C’est donc le point de départ historique du chemin de Stevenson.

Au Monastier vous pourrez visiter le centre historique du village avec l’église abbatiale, la place du couvent et le château, et ne manquez pas la très belle église Saint Jean à l’extrémité Est du village. Le Monastier fut construit autour d’une abbaye bénédictine fondée aux environs du 7ème siècle par l’ordre de Saint Chaffre du Monastier. A son apogée, cet ordre possédait plus de 20 dépendances en France et jusqu’en Italie. Au Puy en Velay et alentour, on appelle malicieusement les habitants du Monastier les « mange chèvre » en souvenir de l’époque ou ils fournissaient parait-il, quantité de peaux de chèvre au monastère pour la confection de livres ou de contenants pour liquides (outres à vin).

Le Monastier comptait 4300 habitants début 1800 alors qu’il n’en restait plus que 3000 environ quand Stevenson y séjourna en 1878. Actuellement la population est stabilisée autour de 1800 habitants. C’est pourquoi en traversant le village vous aurez peut-être une impression d’abandon à la vue des façades grises des maisons et échoppes désaffectées. En réalité le village du Monastier est bien vivant, ses habitants toujours aussi engagés politiquement et vindicatifs qu’au temps de Stevenson, la vie associative très riche et le village accueille dans son école de musique plus de cent musiciens de toutes générations.

En traversant le hameau du Mont qui domine le village du Monastier, le chemin de Stevenson passe à côté de la maison de l’assemblée ou maison de la béate. C’était, avant l’instauration de l’école laïque, le lieu d’enseignement pour les enfants du village où les petites filles apprenaient la dentelle et les garçons à écrire, en plus de l’enseignement religieux qu’ils recevaient. La Béate était une femme célibataire, non religieuse, mais placée sous l’autorité du curé. Elle avait donc une fonction éducative et économique dans la mesure ou elle faisait l’intermédiaire entre le village ou la dentelle était produite et la ville du Puy ou se faisait les échanges commerciaux. Au 19ème, toutes les femmes du village produisaient de la dentelle, ce qui était une source de revenu importante pour elles.

Au Monastier le jour de marché est le mardi au centre du village et en juillet et aout se tient un marché des producteurs locaux tous les jeudi après-midi sur l’esplanade Stevenson.

Dans son journal de route en Cévennes, Stevenson rédige de nombreuses observations au village Le Monastier sur Gazeille et il semble apprécier les paysages du Velay qui lui rappellent son Ecosse natale. « Dans une petite localité appelée le Monastier, dans une agréable vallée à quinze milles du Puy, j’ai filé de beaux jours pendant environ un mois« . « A perte de vue, une ondulation de crêtes de collines se lève et disparaît derrière une autre, et quand on gravit une côte, ce n’est que pour voir de nouvelles chaines au-delà. De nombreux petits cours d’eau descendent de tous côtés dans les vallées abruptes, et l’un d’eux, à quelques milles du Monastier, porte le grand nom de Loire. » » C’est en gros un paysage écossais, bien que moins grandiose ».

Saint Martin de Fugère

Stevenson notait dans son journal de route : « En traversant Saint Martin de Fugères je vis l’église débordante de monde jusque sur les degrés où des gens étaient à genoux et la voix du prêtre qui psalmodiait montait de l’intérieur ».

Goudet

A 11 km du Monastier, après avoir traversé le beau plateau agricole et Saint Martin de Fugères, le chemin de Stevenson descend vers les gorges de la Loire puis s’engage dans le joli village de Goudet. Le voyageur remarquera son clocher aux tuiles colorées disposées en écailles de couleurs vertes, rouges et jaunes. Le village est dominé par le château de Beaufort qui protégea ses habitants pendant les guerres de religion. En juin 2017, le village de Goudet a subit des dommages important suite à la crue de ruisseaux qui ont transformés en torrent les rues du village. Le chemin de Stevenson a été raviné par endroit et quelques déviations ont été réalisées pour que les marcheurs passent sans encombre.

Après Goudet, situé à 800 m d’altitude en bord de Loire, le chemin de Stevenson monte vers l’Ouest à travers bois et pâturages et traverse le hameau de Ussel (ravitaillement possible). Juste après le lieu-dit Bargette ou l’on retrouve le plateau agricole cultivé et les champs de lentilles, le chemin de Stevenson croise le chemin de Saint Gilles ou Voie Regordane qui reliait autrefois le Bas Languedoc à l’ile de France en passant par le Massif Central. On raconte que les Phéniciens empruntaient déjà cette voie de communication pour aller chercher de l’étain en grande Bretagne, nécessaire à la fabrication du bronze. Au moyen âge et cela jusqu’au 19ème siècle la voie Regordane était une voie de transhumance et commerciale sur laquelle circulaient les troupeaux, le vin du sud montait vers le massif central et inversement la production agricole vellave descendait vers les Cévennes à dos de mulets. Ce commerce faisait l’objet de taxes et de péages qui enrichissaient les seigneurs et les institutions religieuses. Régordane était aussi une voie stratégique sur laquelle transitaient les militaires (Louis IX aurait emprunté Regordane pour rejoindre Aigues-mortes lors de sa 8ème croisade). C’est pourquoi on trouve sur cet axe des places, des villages fortifiés, des établissements militaires, civiles et religieux d’importance. Par exemple, les moines bénédictins de la région d’Anduze possédaient de grands troupeaux qui estivaient en Gévaudan et avaient construit des établissements tout au long de la voie Regordane pour héberger les transhumants.

Mais revenons au chemin de Stevenson en Velay…

Le Bouchet Saint Nicolas

En 1878, Stevenson arriva au Bouchet Saint Nicolas presque par hasard, épuisé et perdu entre Cayres et Costaros. Il écrivit dans son journal de route en Cévennes : « Le jour qui tombait, les couleurs qui s’estompaient, le pays pierreux, dénudé et inhospitalier que je traversais, tout cela contribuait fortement à accroitre mon embarras ». « Je fut tout surpris en voyant un village assez important tout près devant moi sur le plateau ».

Regroupé autour de son église à 1228 m d’altitude, le Bouchet est un de ces villages typiques du Velay, à l’allure un peu austère avec ses maison de pierres noires. Au Bouchet, il restait 271 habitants en 2014, ce qui faisait une moyenne de 14 habitants au Km², autant dire que vous ne rencontrerez pas foule au village.

A 1,5 Km au nord du Bouchet, vous pourrez visiter le lac du Bouchet, un sentier en fait le tour. Il occupe ce qui fut un cratère de volcan (c’est un cratère dit « d’explosion »). Vu d’avion par beau temps, il fait songer à un superbe lapis-lazuli enchâssé dans son écrin de verdure.

Après le Bouchet St Nicolas, le chemin de Stevenson reprend son orientation vers le sud, traverse Landos, un Bourg de 900 habitants ou l’on trouve tous commerces et où l’on pourra visiter l’église romane du 12ème siècle. Le marcheur s’engagera ensuite à travers les champs cultivés et les dernières prairies du Velay pour atteindre bientôt Pradelles à 1100 m d’altitude.

Pradelles

Pradelles est au carrefour des routes qui vont vers le Puy en Velay au nord, vers Mende au sud-Ouest, vers Aubenas au sud-Est et vers Langogne au sud. Pradelles est classée parmi les plus beaux villages de France et possède plusieurs édifices classés monuments historiques, dont ses portes fortifiées qui rappellent le passé tumultueux pendant les guerres de religion. En 1558 les Huguenots attaquèrent Pradelles sans succès et ses habitants atribuèrent cette défaite à la protection de la vierge. Les Pradellains vouent un culte à Notre-Dame-de-Pradelles depuis 1512, date à laquelle ils ont trouvé une statue de la vierge dans un champs et ont élevés une chapelle à cet endroit, toujours visible à côté de l’ancien hôpital.

« J’étais maintenant à l’extrémité du Velay« , notait Stevenson. « Tout ce que j’apercevais appartenait à un autre pays, le Gévaudan sauvage, montagneux inculte et tout récemment dépouillé de ses forêt par peur des loups ».

Langogne

La ville de Langogne est la plus grosse bourgade traversée par le chemin Stevenson : elle comptait encore 4300 habitants en 1945, alors qu’il en restait 2900 en 2014.

Après Langogne, le chemin de Stevenson pénètre en Gévaudan, ancienne province française qui forma approximativement la Lozère à la mise en place administrative des départements. Une fois de plus, on peut se demander quelles indications a suivi Stevenson pour suivre sa route, car depuis Langogne pour se rendre à la Bastide, il eut été beaucoup plus court de suivre la voie Regordane plutôt que d’aller se perdre à Fouzillac et Cheylard l’Evèque. Ceci dit, la découverte du village du Cheylard blotti au fond du vallon mérite bien le détour.

Stevenson inscrit dans son journal de route en Cévennes : « Je me trouvais bientôt hors du bassin cultivé de l’Allier, loin des bœufs de labour et d’autres spectacles de campagne. La landes, les marécages couverts de bruyère, des étendues de rochers et de pins, de petits bosquets de bouleaux tout sertis d’or automnal, ça et là quelques chaumières sans apprêt, et des champs froids; tels étaient les traits du pays. »

Entre Cheylard et Luc, le chemin de Stevenson traverse des pâturages ou fleurissent en abondance narcisse et jonquilles au printemps, de joli sous bois de feuillus (hêtres et bouleaux) et la descente sur Luc est des plus agréable. En descendant vers Luc et les gorges de l’Allier, vous découvrirez les vestiges de son chateaux datant du 12ème, et à Luc, l’église et le prieuré. Au moyen âge, Luc fut Une place forte sur le chemin de Saint Gilles (voie Régordane).

Après Luc, le chemin de Stevenson suit la vallée de l’Allier jusqu’à la Bastide Puylaurent (Alt. 1024m). Ce bourg, qui compte aujourd’hui moins de 200 habitants s’est développé au 19ème siècle avec l’arrivée du chemin de fer qui reliait Marseille à Paris via la Lozère et le Massif Central. Avant cela, Puylaurent était un village de quelques maison sur la voie Regordane.

A la Bastide Puylaurent le chemin de Stevenson quitte momentanément la vallée (et le département de la Lozère) pour monter à travers bois jusqu’au monastère de Notre-Dame des neiges (en Ardèche) où Stevenson passa la nuit du 26 Septembre 1878. Fondé en 1850, ce monastère cistercien-trappiste accueille les randonneurs de passage et les offices sont ouvert au public.

Après la Bastide Puylaurent le chemin de Stevenson se sépare (définitivement cette fois) de la voie Regordane pour se diriger vers le sud-Ouest, c’est à dire vers le village de Chasseradès que Stevenson dépeint comme un « village délabré entre deux rangées de collines dénudées« . L’église Sainte Blaise de Chasseradès, du 12ème siècle, est classée au monuments historiques.

En se dirigeant vers la montagne du Goulet, le chemin de Stevenson suit la ligne de chemin de fer qui pour se rendre à Mende, enjambe la vallée du Chassezac sur le remarquable viaduc ferroviaire de Mirandol.

« Soudain, après un pont, la route quittait ce creux charmant et se mettait vigoureusement à gravir la montagne du Goulet. Elle montait en lacet à travers l’Estampe le long des champs sur le plateau et des bois de hêtres et de bouleaux, et, à chaque tournant elle m’offrait un intérêt nouveau ». « Sur la montagne du Goulet, il n’y avait pas trace de route, mais seulement des pierres dressées fichées en place pour guider les bergers ».

Sur le versant sud de la montagne du Goulet prend sa source le Lot, la seconde rivière la plus longue de France, qui se jette dans la Garonne. Alors que sur les versants Est des Cévennes les rivières descendent vers la méditerranée.

Au village du Bleymard, vous pourrez voir la chapelle de Saint Jean du Bleymard (12ème siècle) classée monument historique.

Entre Le Bleymard et Le Pont-de-Montvert le chemin de Stevenson franchit le Mont Lozère et son point culminant le pic de Finiels à 1699 m d’altitude, en plein parc national des Cévennes. Aujourd’hui les Cévennes sont classées comme réserve de biosphère par l’UNESCO.

Les Cévennes, le but que s’était fixé Stevenson qui s’intéressait à la guerre des camisards, c’est à dire à la révolte des protestants persécutés par le pouvoir royal suite à la révocation de l’édit de Nantes qui leur imposait soit de se convertir soit de s’exiler. Cette situation de guerre civil faisait écho, dans l’esprit de Stevenson, à celle des covenantaires en Ecosse, mouvement politico-religieux qui au 17ème siècle lutta contre la couronne pour tenter d’imposer un gouvernement presbytérien (protestant) qui rejetait le pouvoir du clergé.

Stevenson note dans son journal de route : « J’avais jusqu’à présent parcouru une région morne, sur la piste de rien d’autre de plus remarquable que la bête du Gévaudan, le Napoléon Bonaparte des Loups, qui dévorait les enfants. Mais maintenant j’allais dans le décor d’un chapitre romantique de l’histoire du monde. Devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillé, s’étendait un autre Gévaudan, riche, pittoresque, illustré par des événements bouleversants.

En Cévennes, entre 1702 et 1704, la guerre des camisards fait rage et tourne à la guerre civile, car les plus extrémistes des camisards, organisée en bande, mènent une véritable guerrilla et des actes de vengeance contre l’armée royale et les catholiques. Pour briser le soutien que la population locale protestante apportait aux camisards dissimulés dans les montagnes, l’armée royale fit évacuer des villages entiers pour les détruire.

Le village du Pont de Montvert

Stevenson note dans son journal de route à propos du pont de Montvert : « L’endroit avec ses maisons, ses ruelles, son lit de rivière étincelant, avait un air méridional indescriptible. » « Avec la vallée du Tarn en aval du Pont de Montvert commença mon enchantement. » Le Tarn, tout en bas, faisait monter un merveilleux grondement caverneux ».

Le Pont de Montvert présente de nombreuses inscriptions commémoratives de la guerre des camisards. C’est ici qu’en juillet 1702 les camisards exécutèrent l’abbé du village qui avait la réputation d’agir de manière particulièrement sadique à l’égard des protestants. Pour en savoir plus, voir l’article La guerre des camisards.

Au Pont de Montvert, vous pourrez visiter l’écomusée du Mont Lozère et vous promener dans ce très beau village de caractère que traverse le lit rocailleux du Tarn.

Après le Pont de Montvert, le chemin de Stevenson gravit la très belle montagne granitique et schisteuse du Bougès, couverte en partie de forêts ou prédomine le hêtre et de résineux, et en partie de landes de bruyère, de genêts et de pâturage sur le versant sud. Du sommet le regard du voyageur embrasse à perte de vue la corniche des Cévennes.

En descendant la montagne du Bougès vers l’Ouest, le chemin de Stevenson amène le promeneur à Florac, petite sous-préfecture de 1900 habitants. Cette bourgade est au carrefour géologique des Causses (à l’Ouest), du Mont Lozère (au nord) d’où s’écoule le Tarn, et de la barre des Cévennes à l’Est d’où provient le Tarnon qui traverse la ville.

Florac

Le château du 12ème abrite le centre administratif du parc des Cévennes. Dans la ville vous pourrez voir une ancienne maison de templier et sa remarquable façade, et le temple protestant.

L’économie locale aux 18ème et 19ème siècles. De Florac à alès ce fut la culture du murier et l’élevage du ver à soie qui domina l’économie jusqu’au milieu du 19ème où une épidémie ravagea les élevages. Le quart de la production française était réalisé ici. La soie grège, obtenue par chauffage des cocons dans une bassine, a longtemps été vendue aux soyeux lyonnais qui la revendaient sous forme de produits fini et d’étoffes. L’élevage des vers à soie reposait entièrement sur les soins des femmes qui portaient sur elles, entre les cuisses ou contre leur poitrine, de petits sacs qui contenaient les œufs pendant la période d’incubation. Les hommes n’intervenaient qu’au dernier stade, après la cueillette des cocons, pour les emmener à la filature.

Au déclin de l’élevage du vers à soie, vers 1850, une grande partie de la population active migra vers Alès ou commençait l’extraction industrielle du charbon, ce qui contribua fortement à la désertification des Cévennes.

En quittant Florac, le chemin de Stevenson se dirige vers l’Est en remontant la granitique vallée de la Mimente jusqu’à Cassagnas. Il bifurque alors vers le sud puis le sud-Est pour rejoindre Saint Germain de Calberte à travers les forêts de pins et de châtaigner l’arbre nourricier des Cévennes appelé aussi l’arbre à pain. La chataigne fut avec l’élevage, la principale ressource alimentaire des Cévennes pendant des siècles : séchée elle pouvait se conserver pendant des mois et constituait la base de l’alimentation pendant les mois d’hiver. Stevenson observe que les chataigners sont plantés sur des terrasses pas plus larges qu’un lidans la pente.

Saint Germain de Calberte

A Saint Germain de Calberte, commune de 400 habitants,vous pourrez voir le château de Calberte (du 11ème siècle) et l’église du 14ème. En contrebas dans la vallée s’écoule le « Gardon » de Saint Germain. Ici, presque tous les ruisseaux se nomment « gardon » et le département du Gard a hérité de cette toponymie. Selon certains, le nom de Gardon aurait pour origine « Kar » (rocher) et « senna » (source).

Le chemin de Stevenson quitte Saint Germain de Calberte vers le sud-Est pour rejoindre 9 Km. plus loin le village de Saint Etienne vallée française.

Saint Etienne vallée française.

Une des hypothèses pour expliquer l’origine de ce nom serait que cette vallée aurait été dans une enclave franque entourée par les wisiggths qui occupaient le sud de la France et l’Espagne entre le 1er et le 5ème siècle de notre ère. Selon une autre hypothèse, la vallée aurait été appelée ainsi suite à la bataille de Boissonnade entre les Francs et les sarrasins au 8ème siècle.

L’église paroissiale de Saint Etienne a été dévastée pendant les guerres de religions, puis reconstruite.

Sur la commune on pourra voir plusieurs lieux fortifié, le plus remarquable étant le château de Cambiaire qui domine le bourg. Il date du 14ème et a été construit par la famille « De Raymond De Calberte » qui furent pendant plusieurs siècles les seigneurs de la localité, ayant acheté les « droits de justice » de Saint Etienne en 1392. Aujourd’hui le château est aménagé en gîte de tourisme.

Poursuivant son chemin vers le sud, le chemin de Stevenson traverse la forêt des gardons où l’on voit châtaigniers, résineux et robinier faux-acacias, franchi le col de Saint Pierre et redescend vers le gardon de Saint jean et enfin, la petite ville de Saint Jean du Gard avec ses petits airs méridionaux, qui constitue pour la plupart des marcheurs la fin du chemin de Stevenson.

Saint Jean du Gard

A St Jean, prenez le temps de faire un tour dans la vieille ville où vous verrez, place du marché, la tour de l’horloge qui est la pièce restante de l’église romane du 12ème qui fut détruite pendant les guerres de religion. Saint Jean du Gard fut un haut lieu de la résistance des camisards à tel point que le roi fit ériger un mur autour de la ville pour empêcher la population de communiquer avec les camisards. Ces derniers furent environ 5000 à se battre contre les 35 000 dragons du roi.

A St Jean du Gard, vous remarquerez le premier clocher méridional qu’on peut voir sur le chemin de Stevenson, et si vous avez la chance d’arriver un mardi, offrez vous le plaisir de flâner sur le marché qui sent bon le sud, de déguster la pissaladière ou la fougasse avec l’apéritif.

Au nord de Saint Jean du Gard, au village de Mialet, vous pourrez visiter le musée du désert, ou s’expose l’histoire du protestantisme cévenol et la guerre des camisards.

Références bibliographique

- Histoire des Cévennes – Patrick Cabanel – Que-sais-je – 6ème édition – 2015

- Les guerres civiles au 16ème siècle dans le Velay – D. A. Mignot

- Du Gévaudan à la Lozère – Mazot Jean Paul – Presse du Languedoc – 1994

- Journal de route en Cevennes – Robert Louis Stevenson – Editions Privat – 1980.

- Le Vivarais et le Velay protestant – Samuel Mours – Imprimerie réunies – 1947.